INFOMAILING INTERNATIONAL 23.12.2021

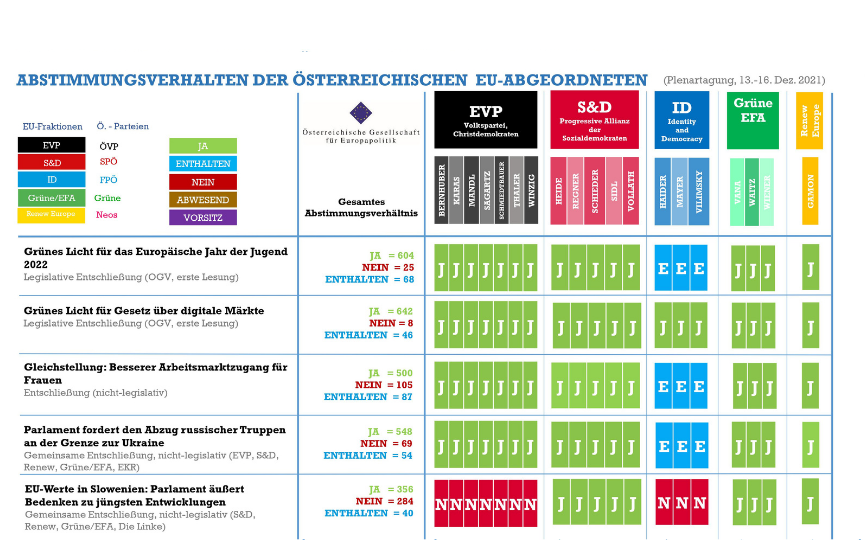

Plenartagung des Europäischen Parlaments – Wie wurde abgestimmt?

Die aktuelle Plenarsitzung des Europäischen Parlaments hat von 13. bis 16. Dezember 2021 stattgefunden. Welche Themen dabei auf der Tagesordnung standen, ist hier nachzulesen.

Die namentlichen Abstimmungen behandelten die folgenden Themen:

- Grünes Licht für das Europäische Jahr der Jugend 2022

- Grünes Licht für Gesetz über digitale Märkte

- Gleichstellung: Besserer Arbeitsmarktzugang für Frauen

- Parlament fordert den Abzug russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine

- EU-Werte in Slowenien: Parlament äußert Bedenken zu jüngsten Entwicklungen

Grünes Licht für das Europäische Jahr der Jugend 2022

Das Parlament stimmte dafür, im Jahr 2022 in allen EU-Staaten Initiativen und Events für junge Menschen zu organisieren. Das Europäische Jahr der Jugend hat das Ziel, jungen Menschen in Europa, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, wieder eine positive Perspektive zu geben. Sie sollen im Jugendjahr stärker in die europäische und nationale Politikgestaltung einbezogen werden, insbesondere in die Konferenz zur Zukunft Europas. Die Abgeordneten haben die Mittel für die Programme Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps um 8 Millionen Euro aufgestockt, um die Aktivitäten des Jugendjahres zu unterstützen. Darüber hinaus setzen sie sich dafür ein, dass junge Menschen und Jugendorganisationen auf nationaler und EU-Ebene bereits in die Planungsphase einbezogen werden.

Grünes Licht für Gesetz über digitale Märkte

Das Parlament gab grünes Licht für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über Regeln für große Online-Plattformen in der EU. Das neue Gesetz über digitale Märkte soll neue Auflagen und Verbote für große Online-Plattformen enthalten, die über die Verbreitung von Informationen mitbestimmen. Diese Plattformen sind besonders anfällig für unfaire Geschäftspraktiken, die auf diese Weise unterbunden werden sollen. Darüber hinaus soll es der Kommission ermöglichen, Marktuntersuchungen durchzuführen und Verstöße zu ahnden. Wenn ein Unternehmen gegen die Regeln verstößt, kann die Kommission künftig Geldbußen in Höhe von 4% bis 20% des im vorhergehenden Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängen.

Gleichstellung: Besserer Arbeitsmarktzugang für Frauen

Die Abgeordneten zeigten sich besorgt darüber, dass es in der EU nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle von 14,1% und ein Pensionsgefälle von 29,5% gibt. Die Mitgliedstaaten müssten darum praktische Maßnahmen ergreifen, damit Frauen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt sowie gleichen Lohn erhalten und auch bei den Arbeitnehmer*innenrechten gleichgestellt werden. Gewalt gegen Frauen sei ebenso nach wie vor ein Problem, das sich während der Pandemie noch verschärft habe. Um geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen, sollten die EU und die Mitgliedstaaten ebenfalls dringend Maßnahmen verabschieden, z.B. konkrete Programme, um Opfer häuslicher Gewalt zu schützen und ihnen den Zugang zu Justiz und zu Notunterkünften zu erleichtern.

Parlament fordert den Abzug russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine

Das Parlament verurteilte die russische Militäraufrüstung an der ukrainischen Grenze. In einer Entschließung fordern die Europaabgeordneten die russische Regierung dazu auf, ihre Streitkräfte unverzüglich abzuziehen und die Ukraine nicht weiter zu bedrohen. Die EU-Länder müssten bereit sein, sich rasch auf strenge wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen gegen die russische Regierung zu einigen. Die Abgeordneten fordern außerdem, dass die EU glaubwürdige Schritte unternimmt, um ihre Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern. Vor diesem Hintergrund empfehlen sie, die Nord Stream 2-Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen. Die Entschließung bekräftigt schließlich die volle Unterstützung des Parlaments für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen.

EU-Werte in Slowenien: Parlament äußert Bedenken zu jüngsten Entwicklungen

Das Parlament nahm eine Entschließung zur Lage der EU-Werte in Slowenien an. Die Mehrheit der Abgeordneten zeigte sich besorgt über ein Klima der Feindseligkeit, des Misstrauens und der zunehmenden Polarisierung im Land. Dies äußere sich insbesondere in Online-Belästigungen und Drohungen gegen Journalist*innen. Obwohl Slowenien seine Staatsanwält*innen für die Europäische Staatsanwaltschaft mit Verspätung schließlich doch ernannt habe, herrsche nach wie vor ein genereller an Mangel an Staatsanwält*innen im slowenischen Justizsystem im Allgemeinen. Auch bestünden weiterhin Bedenken hinsichtlich der künftigen Finanzierung der slowenischen Presseagentur sowie des Zustands der slowenischen Medienlandschaft.

Weitere Höhepunkte

Die Tochter von Alexei Nawalny, Daria Nawalnaja, nahm am 15. Dezember im Namen ihres inhaftierten Vaters den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments entgegen. Alexei Nawalny, der derzeit eine Haftstrafe in einem Zwangsarbeitslager in Russland verbüßt, ist seit mehr als einem Jahrzehnt die führende Persönlichkeit der Opposition in Russland und bekannt für seinen Kampf gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen durch den Kreml.

In einer Plenardebatte mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und der slowenischen Ratspräsidentschaft betonten die Abgeordneten, dass die Impfung die stärkste und vielversprechendste Waffe gegen die Pandemie bleibe. Sie unterstrichen, dass zusätzliche Anstrengungen erforderlich seien, um die Impfskepsis zu überwinden und die Zahl der geimpften Menschen in Europa und der Welt zu erhöhen.

© ÖGfE

Die nächste Plenarsitzung findet von 16. bis 20. Jänner 2022 statt.

Quellen:

Europäisches Parlament, futureu.europa.eu, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE);

Mehr Demokratie am Arbeitsplatz

Europäisches Parlament fordert Stärkung der Arbeitnehmer*innenvertretung

Arbeitnehmer*innen und Gewerkschaften haben mehr Demokratie am Arbeitsplatz gefordert. Das Europäische Parlament stimmte dem nun zu und fordert in einer kürzlich angenommenen Entschließung neue Regeln sowie eine Stärkung der bereits bestehenden Regeln. Arbeitnehmer*innen brauchen nicht nur das Recht auf Unterrichtung und Anhörung, sondern auch das Recht auf Beteiligung an Entscheidungen, die sich auf ihren Arbeitsplatz auswirken. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments fordern außerdem eine größere Rolle für Arbeitnehmer*innen bei der Unternehmensführung und der Sorgfaltsprüfungsverfahren. Der Bericht wurde nach einer massiven Kampagne der europäischen Gewerkschaften angenommen.

Der Europäische Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) weist darauf hin, dass immer noch 10 Millionen Beschäftigte in den zentralen Regierungsverwaltungen keine durch EU-Recht garantierten Rechte auf Unterrichtung und Anhörung haben, was einen eklatanten Verstoß gegen die Europäische Säule sozialer Rechte darstellt, die diese Rechte für alle Arbeitnehmer*innen garantiert. Die Kommission muss eine Initiative vorlegen, um diese Lücke zu schließen.

Isabelle Schömann, Bundessekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), kommentierte die Annahme des Berichts durch das Europäische Parlament wie folgt:

„Es ist erwiesen, dass demokratische Arbeitsplätze sicherer, fairer und nachhaltiger sind. Demokratie am Arbeitsplatz ist unerlässlich, um die grüne und digitale Transformation der Arbeitswelt zu gestalten, sodass kein*e Arbeitnehmer*in zurückgelassen wird. Sie stärkt auch das demokratische Verhalten in der Gesellschaft im Allgemeinen.

Der heutige Bericht, mit dem die Weichenstellung zu mehr Demokratie am Arbeitsplatz erfolgt, ist von entscheidender Bedeutung in einer Zeit, in der COVID-19 Arbeitsplätze gefährdet und die Demokratie durch rechtsextreme Populist*innen bedroht ist.

Die Abstimmung zeigt eine starke parteiübergreifende Unterstützung für einen neuen Rahmen für Unterrichtung, Anhörung und Arbeitnehmer*innenvertretung, und es ist zwingend notwendig, dass die Kommission einen solchen im kommenden Jahr vorlegt. Eine Richtlinie ist notwendig, um sicherzustellen, dass Arbeitgeber*innen nicht länger Schlupflöcher im EU-Recht ausnutzen können, um sich ihren grundlegenden Verpflichtungen zur Demokratie am Arbeitsplatz zu entziehen.

Die Rechte der Arbeitnehmer*innen auf Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung sollten gestärkt und durchgesetzt werden, damit die Demokratie nicht am Arbeitsplatz aufhört.“

Quellen:

Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB), Europäischer Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD), Europäisches Parlament;

Mit Mindestlöhnen zu einem sozialeren Europa

Wie bereits berichtet stimmte das Europäische Parlament am 25. November 2021 mit großer Mehrheit für die EU-Richtlinie zu Mindestlöhnen und Tarifbindung. Damit gab es grünes Licht für Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission. Mindestlöhne stellen einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Erwerbsarmut, Reduzierung von Lohnunterschieden und Schaffung guter Arbeitsbedingungen dar.

Ausgehend vom Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über angemessene Mindestlöhne in der EU hat der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments (EMPL) in seinem Bericht dazu die geplanten Maßnahmen nachgeschärft. Dieser wurde schließlich am 25. November 2021 auch im Plenum des EU-Parlaments mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen (443 Ja-Stimmen, 192 Nein-Stimmen und 58 Enthaltungen). Nachdem auch der Rat eine Position gefunden hat, können die Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament starten. Die durch die Einführung der Mindestlohnrichtlinie erstarkten Tarifverhandlungen gelten als effektives Mittel, Lohn- und Sozialdumping entgegenzuwirken und einen existenzsichernden Lohn für alle EU-Arbeitnehmer*innen sicherzustellen.

Förderung von Kollektivvertragsverhandlungen

Wichtig ist, dass die Mindestlohnrichtlinie keinen Eingriff in nationale Kollektivvertragsverhandlungen vorsieht, sondern darauf abzielt, Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgeber*innen und Gewerkschaften in den Mitgliedstaaten zu fördern. So soll die Richtlinie erst zur Anwendung gelangen, wenn die Kollektivvertragsabdeckung unter einen gewissen Schwellenwert fällt. Während der Vorschlag der Kommission einen Schwellenwert von 70 % vorsieht, geht das Parlament weiter und fordert Handlungsbedarf, sobald weniger als 80 % der Arbeitnehmer*innen von Tarifverträgen erfasst werden.

Ambitionierter Bericht des EMPL Ausschusses

Der Bericht des Parlaments ist in vielen Bereichen noch ambitionierter als der Kommissionsvorschlag. So hält etwa das EU-Parlament ausdrücklich fest, dass die Zuständigkeit für Tarifverhandlungen bei den Gewerkschaften liegt. Ebenso soll ein neuer Abschnitt die Achtung des Grundrechts auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und auf Tarifverhandlungen sicherstellen und jegliche damit verbundene Diskriminierung verbieten. Mindestlöhne sollen anhand öffentlicher Aufträge gestärkt werden, indem öffentliche Gelder nur an jene Unternehmen vergeben werden, die angemessene Mindestlöhne zahlen, unter einen Tarifvertrag fallen und das Versammlungsrecht der Arbeitnehmer*innen anerkennen. Der Bericht fordert weiters, dass die Höhe der nationalen Mindestlöhne an die wahren Lebenserhaltungskosten gekoppelt ist. Hier verweist das Parlament im Richtlinientext auch auf einen „threshold of decency“— Löhne sollen nicht unter 60 % des Bruttomedianlohns und 50 % des Bruttodurchschnittslohns liegen. Ein angemessener Mindestlohn soll außerdem jeder*m zustehen, so sollen bisherige nationale Ausnahmeregelungen für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmer*innen im Richtlinienvorschlag der Kommission verboten werden.

Position der Mitgliedsstaaten

Nach anfänglich starkem Widerstand mancher Mitgliedsländer gilt nun ein Kompromiss im Rat als wahrscheinlich. Bedauerlicherweise stellt sich Österreich immer noch vehement gegen eine Mindestlohnrichtlinie. Ebenso stimmten die ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament gegen den Bericht, während Teile der EVP-Fraktion die Initiative befürworteten. Das Dagegenhalten Österreichs ist unverständlich, da aufgrund der besonders hohen Kollektivvertragsabdeckung von 98 % Österreich insofern gar nicht direkt von der Richtlinie „betroffen“ ist. Weiters müsste aus österreichischer Perspektive positiv gewertet werden, dass Mindestlöhne eine schrittweise Annäherung der massiven Lohnunterschiede in der EU bedeuten und dadurch der Druck durch Lohn- und Sozialdumping auf den österreichischen Arbeitsmarkt verringert werden könnte.

EGB-Generalsekretärin Esther Lynch pocht auf raschen Abschluss der Verhandlungen

Nach der Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments meldete sich die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), Esther Lynch, wie folgt zu Wort:

„Die Abstimmung ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Verbesserung des Lebens von Millionen von Arbeitnehmer*innen, die in der gesamten EU mit niedrigen Löhnen zu kämpfen haben – aber sie wird nur dann etwas bewirken, wenn die Verhandlungen über die Richtlinie rasch abgeschlossen werden.

Die Minister*innen müssen die Dringlichkeit zeigen, die eine Situation erfordert: 9,5 Millionen Erwerbstätige haben Schwierigkeiten, ihre Heizrechnungen zu bezahlen, während Millionen weitere sich von weniger und qualitativ schlechteren Lebensmitteln ernähren müssen oder gezwungen sind, sich zu verschulden, um ihre Miete bezahlen zu können.

Anständige Löhne sind nicht nur das Richtige für die Menschen – sie werden die gesamte Wirtschaft rasch ankurbeln, denn wir wissen, dass Geringverdiener*innen es sich nicht leisten können, zu sparen und ihr Geld stattdessen für lebensnotwendige Güter und vielleicht für die eine oder andere Kleinigkeit für ihre Kinder ausgeben.

Dieses Gesetz zur Anhebung der Mindestlöhne und Stärkung der Tarifverhandlungen – gestärkt durch die Unterstützung das Europäische Parlament – wird von den arbeitenden Menschen in ganz Europa dringend benötigt und würde den Wiederaufbau unterstützen.“

Weiterführende Informationen:

EU-Parlament: Die Maßnahmen des Parlaments für faire Mindestlöhne in der EU

AK EUROPA: Gemeinsamer AK und ÖGB Brief zum EU Sozialgipfel in Porto

A&W Blog: Ist die EU für die Mindestlohnrichtlinie eigentlich zuständig?

Quellen:

AK EUROPA (Österreichische Bundesarbeitskammer Büro Brüssel), Arbeit & Wirtschaft Blog, euractiv.de, Europäische Kommission, Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB), Europäisches Parlament, Eurostat, orf.at, Österreichsicher Gewerkschaftsbund (ÖGB);

565. Plenartagung des EWSA

Die 565. Plenartagung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) fand von 8. – 9. Dezember 2021 statt.

Fit for 55 – Europa muss gleichzeitig Kohlenstoffemissionen reduzieren, die Energieeffizienz verbessern und Energiearmut bekämpfen

Auf der Dezember-Plenartagung haben der EWSA und die Europäische Kommission drei Hauptprioritäten hervorgehoben, um eine widerstandsfähige und nachhaltige Zukunft für die Europäische Union zu gewährleisten.

Der Energiesektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und ist für das Leben der Menschen und die Wirtschaft der EU von zentraler Bedeutung. Auf der Dezember-Plenartagung vertrat am 9. Dezember 2021 die für Energie zuständige Kommissarin Kadri Simson einen eindeutigen Standpunkt: Der EWSA und die Europäische Kommission müssen ihre Kräfte bündeln, um eine faire grüne Energiewende sicherzustellen und ein stärkeres und widerstandsfähigeres Europa nach COVID-19 aufzubauen.

Simson wies auf die seit Oktober 2021 anhaltend hohen Energiepreise hin und stellte fest: „Wir sind nach wie vor in hohem Maße vom Gas abhängig: Der jüngste Anstieg der europäischen Energiepreise, der durch die globalen Gasgroßhandelsmärkte beeinflusst wurde, ist ein Beweis dafür. Die langfristige Lösung muss mehr Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energien beinhalten, um mit derartigen Schocks umgehen zu können.“

Unter Bezugnahme auf die im Oktober 2021 angenommene Mitteilung zu den Energiepreisen erwähnte Simson das „Instrumentarium“ aus Maßnahmen, das von der Kommission angenommen wurde, um die unmittelbaren Auswirkungen der aktuellen Preiserhöhungen zu bewältigen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Schocks weiter zu stärken. Zu den kurzfristigen nationalen Maßnahmen gehörten Einkommensnothilfen für Haushalte, staatliche Beihilfen für Unternehmen und gezielte Steuersenkungen. Um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird, soll der neue Klima-Sozialfonds Investitionen in die Energieeffizienz fördern und gefährdeten Haushalten finanzielle Unterstützung gewähren.

Im Anschluss an die Aussprache mit der Kommissarin verabschiedete der EWSA auf seiner Dezember-Plenartagung sechs Stellungnahmen zu Energie und Verkehr im Zusammenhang mit dem von der Europäischen Kommission im Juli 2021 vorgelegten „Fit for 55“-Paket.

Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz

In seiner von Christophe Quarez und Lutz Ribbe verfassten Stellungnahme zur Überarbeitung der Richtlinie über erneuerbare Energien begrüßt der EWSA die angestrebte Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und die Konzentration auf die Sektoren Industrie, Verkehr und Wohnbau. „Von der Politik im Bereich der erneuerbaren Energieträger wird erwartet, dass sie in drei Bereichen Wirkung zeigt: Eindämmung des Klimawandels, Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen“, so Quarez.

In der von Alena Mastantuono verfassten Stellungnahme zur Überarbeitung der Energieeffizienzrichtlinie unterstützt der EWSA den Vorschlag zur Neufassung der Energieeffizienzrichtlinie, der Maßnahmen vorsieht, die für die vollständige Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft und -Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind, und gleichzeitig die führende Rolle des öffentlichen Sektors, einschließlich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, festlegt.

Mastantuono kommentierte das Dokument der Kommission wie folgt: „Die stärkere Betonung der Information und Befähigung der Verbraucher*innen, z. B. im Bereich der Vertragsbedingungen oder der Verwendung einer klaren und verständlichen Sprache, ist äußerst wichtig. Dies gilt auch für die Rolle der Zivilgesellschaft bei Informationskampagnen über die Vorteile der Energieeffizienz.“

Schutz der Schwächsten

In der von Thomas Kattnig und Alena Mastantuono erarbeiteten Stellungnahme zum Klima-Sozialfonds begrüßt der EWSA die Einrichtung dieses Instruments, um die negativen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen CO2-Bepreisung abzufedern.

„Mit dieser Verordnung zeigt die Kommission glaubhaft ihren Willen, Energie- und Mobilitätsarmut zu bekämpfen, aber wir brauchen konkrete Maßnahmen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, einschließlich eines besseren Zugangs zu Beihilfen für thermische Sanierungen oder den Austausch von Heizungsanlagen für energiearme Haushalte“, so Kattnig.

„Ganz besonders einkommensschwache Haushalte sind vom massiven Anstieg der Energiepreise, den wir gegenwärtig erleben, belastet, weil schlichtweg die Rechnungen für Benzin und Gas extrem teuer werden. Das verunsichert die Menschen“, gibt Kattnig zu bedenken. „Das darf jedoch keinesfalls zu der Frage ‚Klimaschutz oder sozialer Frieden’ führen. Denn wir brauchen beides und müssen die Menschen mitnehmen, und genau hier soll und kann der Klima-Sozialfonds eine entscheidende Rolle spielen.“ Ein Knackpunkt sei allerdings darin zu sehen, dass die Einrichtung des Fonds an die Einführung eines Emissionshandels für Gebäude und Verkehr geknüpft werden soll. „Wir befürchten, dass die daraus entstehenden Kosten zu unkontrollierten Preisspitzen führen werden“, so Kattnig. Aus diesem Grund gebe es viele kritische Stimmen gegen eine solche Erweiterung des Emissionshandels – sollte diese scheitern, wäre damit auch der Klima-Sozialfonds in Gefahr. Kattnig: „Wir treten daher dafür ein, den Klima-Sozialfonds – unabhängig von der Erweiterung des Emissionshandelssystems – jedenfalls einzurichten.“

Der EWSA ist auch der Ansicht, dass der vorgeschlagene Fonds keine ausreichende finanzielle Unterstützung bietet, um die sozioökonomischen Auswirkungen der CO2-Bepreisung verantwortungsvoll zu bewältigen. „Wir brauchen weitreichendere Begleitmaßnahmen und Ressourcen auf EU- und nationaler Ebene, und wir fordern die Mitgliedstaaten auf, andere verfügbare Finanzmittel vorzubringen, um den Klima-Sozialfonds so effizient wie möglich zu nutzen“, fügte Mastantuono hinzu.

Ansichten der organisierten Zivilgesellschaft zum „Fit for 55“-Paket

In der Debatte betonte Stefano Mallia, Vorsitzender der Gruppe der Arbeitgeber im EWSA, dass das „Fit for 55“-Paket zwar ehrgeizig sei, aber erfolgreich umgesetzt werden könne, wenn Emissionssenkungen an Investitionen in kohlenstoffarme Technologien gekoppelt wären.

Seitens der Gruppe der Arbeitnehmer*innen im EWSA betonte Thomas Kattnig, dass die Bemühungen der Kommission im Rahmen des Grünen Deals außerordentlich begrüßt und unterstützt werden. Gleichzeitig erforderten die Herausforderungen des grünen Wandels breite Unterstützung: „Die Zivilgesellschaft, Sozialpartner, Jugendorganisationen und Gebietskörperschaften müssen daher in die Ausarbeitung der nationalen Sozialklimapläne einbezogen werden.“ Die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, die Synergien des Klima-Sozialfonds vor allem zur Bekämpfung von Energie- und Mobilitätsarmut zu nutzen. Konkrete Maßnahmen wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs seien dringend notwendig, so Kattnig.

Séamus Boland, Vorsitzender der EWSA-Gruppe Vielfalt Europa, wies abschließend darauf hin, dass das „Fit for 55“-Paket das Leben aller europäischen Bürger*innen betreffe und es daher von entscheidender Bedeutung sei, die Organisationen der Zivilgesellschaft in die Lage zu versetzen, den Übergang zur Verringerung der Netto-Treibhausgasemissionen anzuführen, zu gestalten und umzusetzen.

Den Wiederaufbau zum Erfolg machen: EWSA unterstreicht Schlüsselrolle der organisierten Zivilgesellschaft

Auf der Dezember-Plenartagung des EWSA fand eine Debatte mit Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Maroš Šefčovič, Vizepräsident der Europäischen Kommission für interinstitutionelle Beziehungen und Zukunftsforschung, statt. In den Gesprächen, die sich auf die Prioritäten der EU für den Wiederaufbau und das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2022 konzentrierten, wurde der Wunsch nach einer Fortsetzung der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen deutlich.

Von der Leyen würdigte die Arbeit des EWSA: „Der Ausschuss hat uns immer sehr unterstützt und ist seiner Aufgabe treu geblieben, der Stimme der Menschen Gehör zu verschaffen: der Stimme der Unternehmen, der Arbeitnehmer*innen und anderer Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir sind und bleiben enge Partner, sowohl bei der jährlichen Politikplanung als auch bei der Ausarbeitung unserer langfristigen Vision.“

Auch Šefčovič dankte dem Ausschuss für die enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, die „die Beziehungen zwischen den beiden Institutionen lebendig“ halte, und wies darauf hin, dass „die EWSA-Mitglieder die besten Botschafter*innen der Europäischen Union“ seien.

Priorität Nummer 1: Überwindung der COVID-19-Pandemie

Von der Leyen erklärte, dass die Bekämpfung der Pandemie nach wie vor die oberste Priorität der EU sei. Sie betonte, dass die Impfquote in Europa erhöht werden müsse, und forderte die EWSA-Mitglieder auf, diese wichtige Botschaft gemeinsam nach Hause zu tragen. Sie hob hervor, dass es dank der Strategie auf EU-Ebene keinen Mangel an Impfstoffen in Europa gebe und dass die EU der weltweit größte Geber sei.

Als weitere wichtige Themen für die Zukunft Europas bezeichnete von der Leyen den grünen Wandel, leistbare Energie und die damit verbundenen Lieferketten, den digitalen Wandel und die Zukunft der Arbeit sowie den sozialen Dialog. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass die Pandemie die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt beschleunigt habe und dass der soziale Dialog im Mittelpunkt stehen müsse, wenn Europa den Wiederaufbau richtig gestalten wolle. Im europäischen Modell der sozialen Marktwirtschaft arbeiteten wir alle zusammen, teilten die Vorteile und seien gemeinsam gegen die großen Risiken des Lebens geschützt.

Debatte mit Akteuren der Zivilgesellschaft

In der Debatte betonte Stefano Mallia, Vorsitzender der Gruppe der Arbeitgeber im EWSA, die Notwendigkeit eines günstigen Rechtsrahmens, damit Unternehmen florieren und Wohlstand schaffen können; er forderte Schritte, die über die gelegentliche Folgenabschätzung hinausgehen und zu einer Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit führen, um den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu verringern.

Oliver Röpke, Vorsitzender der Gruppe der Arbeitnehmer*innen im EWSA, betonte die Bedeutung der Solidarität und der Sozialpartner im Wiederaufbauprozess sowie die Unterstützung für den vorübergehenden Verzicht auf Patentrechte für COVID-19-Impfstoffe, um die Impfquote in anderen Teilen der Welt zu erhöhen und die Ausbreitung neuer Varianten zu verhindern.

Abschließend wies Séamus Boland, Vorsitzender der EWSA-Gruppe Vielfalt Europa, darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung sei, die Zuständigkeiten der EU im Bereich der Gesundheitsnotstände und der grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen zu erweitern, und dass den Akteuren der Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Europäischen Gesundheitsunion eingeräumt werden müsse.

Quellen:

Europäische Kommission, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA);